最初の授業の前に、学習の強化を

就学時(正式な学校教育が始まる頃)には、すでに多くの学習格差が存在しています。世界中のあまりにも多くの子どもたち、特に歴史的に低所得または少数民族のコミュニティにいる子どもたちは、質の高い早期学習機会を利用できません。その結果、子どもたちはしばしば、指導する言葉や教室での基本的な期待に慣れないまま学校に入学するのです。

格差は、幼稚園や小学1年生が始まる前に発生

ルーム・トゥ・リードは、基本的な学術的および社会的・情緒的スキルは早期に養う必要があると認識しており、教育を根本から変革することを目指しています。私たちは現在、実証済みの識字教育プログラムを子どもの教育過程のさらに早い段階に拡張し、最も若い学習者が成長するために必要な基盤を構築できるよう支援しています。

ルーム・トゥ・リードは、熟練した教師、本や教材を備えた設備の整った教室、教室での基本的なスキルと不可欠な語彙を習得する機会など、子どもたちが就学前の時間を最大限に活用するために必要なすべてのものにアクセスできるようにしています。また、世界中の政府と協力することで、これらのアプローチを拡大し、すべての子どもたちが学び、成功する準備ができた状態で小学校に入学できるよう支援することができます。

初等教育前の私たちのアプローチ

ルーム・トゥ・リードの初等教育前のアプローチは、遊びに基づく子ども中心の学習により、基本的な識字能力、計算能力、言語、社会的・情緒的スキルを育成します。

現地のパートナーと協力して、文化に配慮した物語、活動ガイド、教師用リソースなどの資料を開発しています。これらは年齢に応じたものであり、国のカリキュラムに沿い、現地の言語や状況に適応している教材です。また、教員養成大学や専門能力開発ワークショップを通じて、教育者に必要なスキルと知識を提供し、最年少の学習者が成功するための魅力的な環境を作ります。

確固たるエビデンスが示すところでは、最も効果的な就学前プログラムに共通の一連の特徴があります。ルーム・トゥ・リードは、これらのエビデンスに基づく原則を、次のような就学前の取り組み全体に統合しています。

•学習を子どもたちの日常の経験に結びつける、テーマ別の子ども主導の探求

•日常的な教室のルーチンに組み込まれた、構造化された遊びと自由な遊びのバランス

•十分な運動、言語、認知の発達を支援する、実践的で感覚に富んだ活動

•創造性と独立性を促進する、自由な表現のための専用の遊び場とスペース

•早期の識字能力と口頭言語の発達を促進する、印刷物と言語に富んだ環境

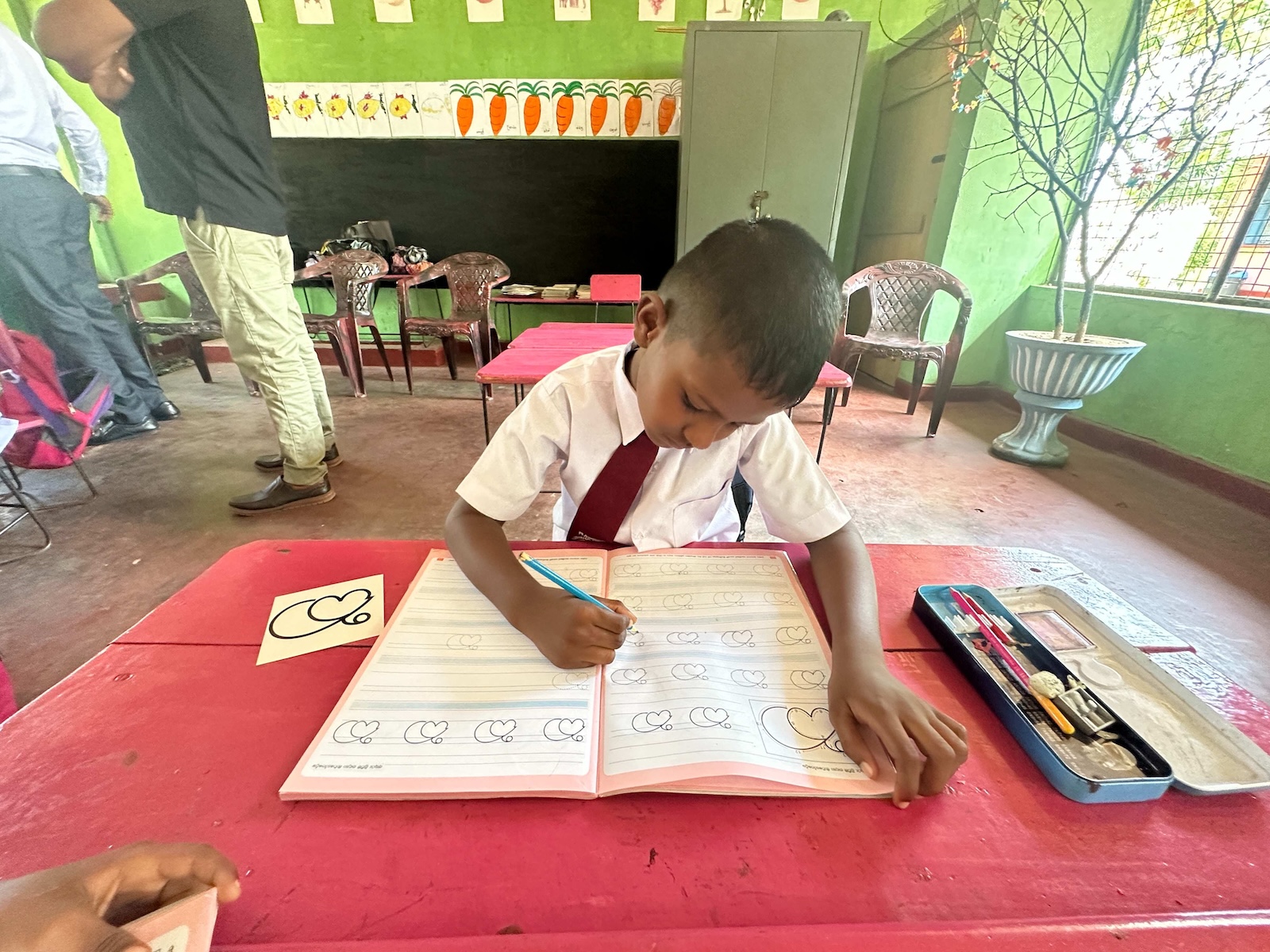

例えば、インドにおいて、ルーム・トゥ・リードは政府主導のバルバティカ・プログラム(Balvatika:プレプライマリーを意味する)の初期のパートナーであることを誇りに思っています。バルバティカの教室では、「私の家族」、「果物と野菜」、「コミュニティヘルパー」などの毎週のテーマで、1週間を通して学習をリードしています。それぞれのテーマは、物語、歌、議論、絵、動きを織り交ぜ、子供たちが新しいアイデアを日常生活に結びつけるのを助けます。毎日の活動には、ブロックビルディング、パズル遊び、粘土モデリング、チョーク描画、絵を読むゲームなどがあり、これらは十分な運動技能を強化し、語彙を増やし、年齢に応じた楽しい方法で早期の識字能力を構築します。

この取り組みを支援するために、ルーム・トゥ・リードは専門知識を共有し、ローカライズされた就学前教育コンテンツと指導ガイドをレビューおよび改訂して、これらの最も早い学習スペースの可能性を最大化しています。これには、「ホップ、スキップ、ジャンプ(A Hop, Skip and Jump)」のような文字のない本など、早期学習者向けの既存のリソースの配布や、教育者が就学前教育の子供たちの早期学習スキルを育成する資料を使用して、インタラクティブで楽しい読書セッションを主導する準備ができていることを確認するためのトレーニングの促進が含まれます。

ルーム・トゥ・リードのすべてのプログラムと同様に、私たちはエビデンスに基づいたアプローチに従っています。つまり、試験的に実施し、評価し、規模を拡大することで、私たちの仕事が国の教育システムに適合し、永続的で広範な影響を与えることを保証しています。私たちはパートナーと協力して、何百万人もの子どもたちが成功に向けて準備を整えて学校に入学できるよう支援しています。

初等教育前の取り組みのグローバルな展開

世界中の政府は、私たちのモデルがいかにうまく機能しているかを見てきており、ますますパートナーシップを求めています。世界中で、私たちは教育者の訓練と指導、カリキュラムとコンテンツ開発における専門性を活かし、初等教育前の教育システムを改善しています。以下に、私たちの全体的な影響のごく一部ですが、初等教育前の分野における私たちの最新の取り組み例を示します:

•バングラディシュ:ルーム・トゥ・リードは、全国の初等教育前カリキュラム改訂委員会のメンバーであり、それを通じてカリキュラム開発のための技術的なインプットを提供しています。この作業の一環として、10の項目が全国の初等教育前パッケージに統合され、全国的な早期学習コンテンツの質が強化されました。

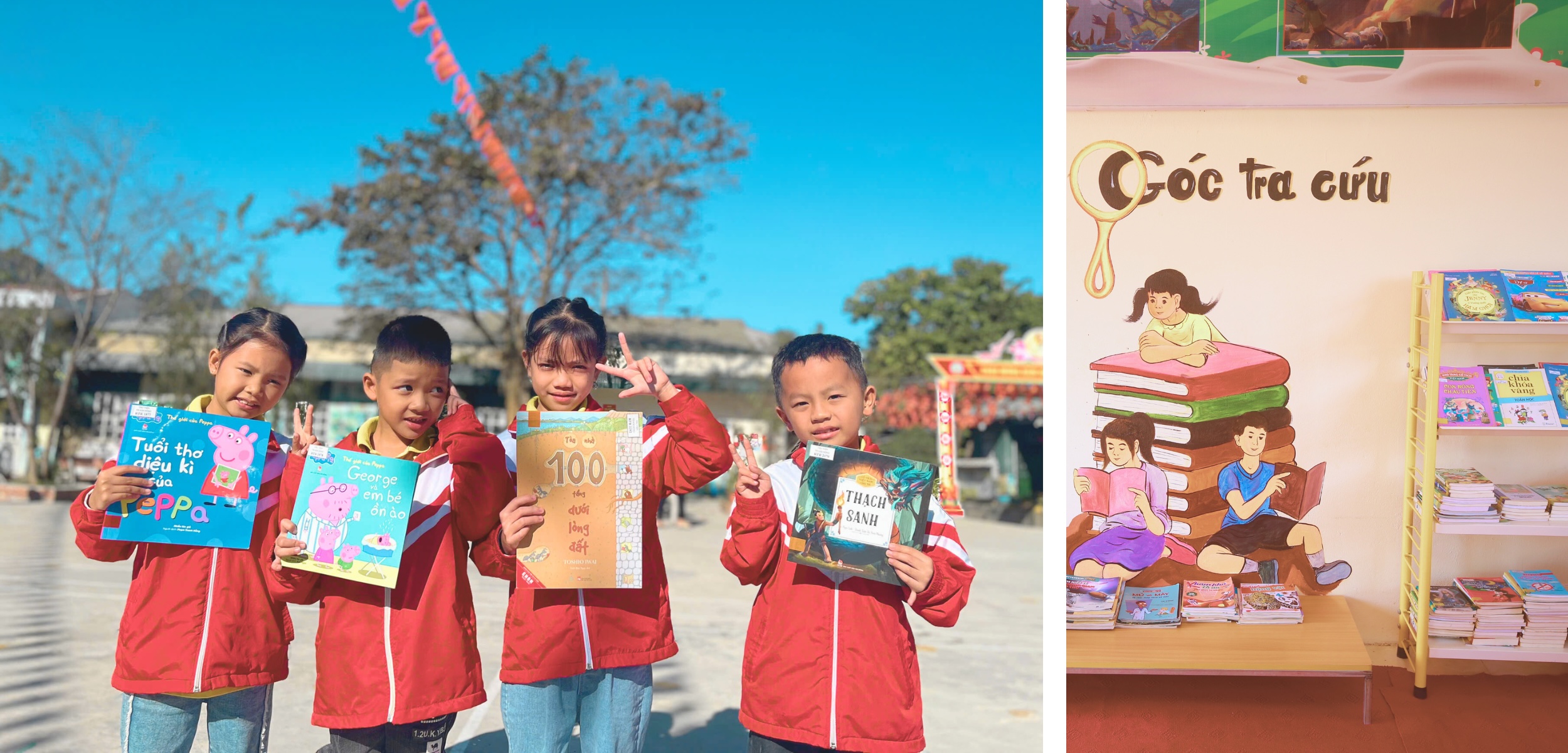

•ラオス:2023年には、就学前と小学校低学年向けに51冊の童話を出版し、配布しました。最近、ルアンパバーン教員養成大学でルーム・トゥ・リードが設計した図書館コースを試験的に実施した後、政府は、質の高い児童図書館の管理に焦点を当てたカリキュラムとコンテンツを、就学前と初等教育プログラムの両方の教員教育カリキュラムの正式な科目として統合することを承認しました。このコースは、2025年から2026年の年度を通じて、全国のますます多くの教員養成大学に展開される予定です。

•スリランカ:ルーム・トゥ・リードは最近、教育省と協力して、40の幼稚園で就学前の取り組みを試験的に実施しました。政府のトレーナーと協力して、ルーム・トゥ・リードはタミル語とシンハラ語の文脈で90人以上の就学前教師と能力構築研修を実施し、推定600人以上の子どもたちに恩恵をもたらしました。

•インド:ルーム・トゥ・リードは、政府主導のバルバティカ(Balvatika)・イニシアティブの初期のパートナーとして、20人の教育者を訓練する2025年のパイロットを支援し、ウッタル・プラデーシュ州の約200人の就学前学習者に利益をもたらし、将来の大規模な展開への道を開きました。

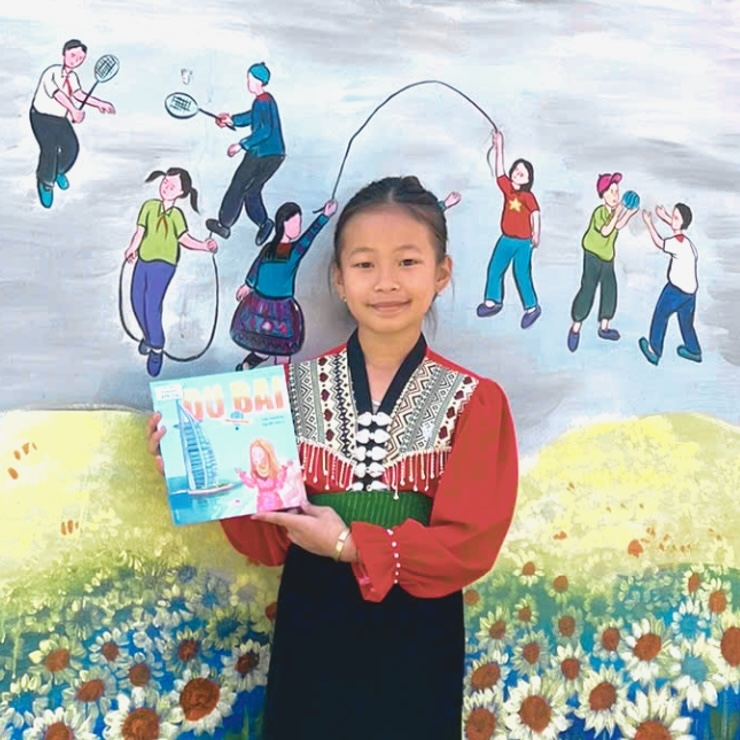

•ベトナム:ルーム・トゥ・リードは最近、ベトナム教育訓練省と提携し、少数民族コミュニティの就学前の子どもたちを支援するサマープログラムを試験的に実施し、1年生に向けてベトナム語の基礎スキルを強化しました。

就学前教育が生涯にわたる学びへ

就学前教育は、私たちが行うことのできる最も影響力のある投資の1つであり、後の学年で拡大する前に学習格差を埋めます。私たちのパートナーシップ主導のアプローチは、質の高い就学前教育プログラムが、多様な国や状況にわたっても、より多くの子どもたちに、より迅速に利益をもたらすことができることを意味します。

子どもたちが学ぶ準備ができ、自分の能力に自信を持ち、本や言語に精通し、基本的なスキルを備えた状態で学校に入学すれば、彼らは自身の教育の旅を最初から形作ることができます。彼らは、遅れを取り戻す学生としてではなく、明るく無限の未来を持って成功する準備をした学習者として学校に入学するのです。

原文URL:

https://www.roomtoread.org/the-latest/pre-primary-years/

翻訳:kochi