ルーム・トゥ・リード・ジャパンが寄付先団体に選ばれている東京マラソン2023開催まで、あと2週間となりました!

当日は約37,500名のランナーの内、60名がルーム・トゥ・リードのチャリティランナーとして東京を駆け抜けます。 国内外のチャリティランナーへ、ルーム・トゥ・リードを寄付先に選び、子ども達のために走る理由をうかがいました。(掲載許可をいただいたコメントをご紹介いたします)

国内外のチャリティランナーへ、ルーム・トゥ・リードを寄付先に選び、子ども達のために走る理由をうかがいました。(掲載許可をいただいたコメントをご紹介いたします)

中高生の頃、学校でいじめに合っていました。本の世界が私にとっての居場所であり、世界は広いことを教えてくれました。思春期の自分にとって、抜け出せないと絶望するような暗いトンネルの先の灯りであった本との出会いに感謝しつつ、世界中の子どもが本に出会う機会があることを願っています。

・

金銭による寄付やサポートの様に一化性ものでなく、彼ら自らの能力や知識を高めて、自ら貧困社会から脱出できる力を身につけるサポートを行いたいと思い申し込みました。

・

13年間毎年サポートさせて頂き、スリランカに学校も建てさせて頂いたルーム・トゥ・リードと共にTOKYOを走ることをとても楽しみにしています。

・

私にとっても大きなチャレンジとなるフルマラソンを通じて、20名以上の子ども達の読み書きのサポートができること、生涯の贈り物を届けることができることを嬉しく思います!

・

3歳と5歳の孫がいます。日々すくすくと成長していく姿を見ることは生きていく上での大きな糧となっています。子供たちは無限の可能性を秘めていると思います。世界中の恵まれない子供たちが一人でも多くのチャンスを掴めることを願いながら走り切りたいと思います。

・

私は低所得コミュニティの出身です。ルーム・トゥ・リードが闘っていることを実際に目撃し、経験しているので、この活動を支援することに特に関心があります。私には4人の子供がいますが、基本的人権を守り、教育を支援するために多くの苦労を経験しました。多くの子ども達を応援したいと思います。

・

ディスレクシア(難読症)を抱えて育った私は、幼少期のほとんどを、言語、発声、読書で苦労してきました。ルーム・トゥ・リードのような識字教材にアクセスできなければ、同級生に遅れをとり、大学の学位を取得し、成功したキャリアを築くのに苦労したことでしょう。社会経済的な背景、性別、能力に関係なく、誰もが同じようなリソースにアクセスでき、成功する機会が平等に与えられるべきだと思います。ルーム・トゥ・リードの活動を支援できることを光栄に思いますし、このテーマに対する私の経歴と情熱は、2025年までに4000万人の子どもたちに教育を提供するという組織の目標を達成するための素晴らしい候補者であると信じています。

2023年3月5日(日)の大会当日は、ぜひ応援をよろしくお願いいたします!

東京マラソン2023 公式ウェブサイト:https://www.marathon.tokyo/

参考:東京レガシーハーフマラソン2022の様子はこちら

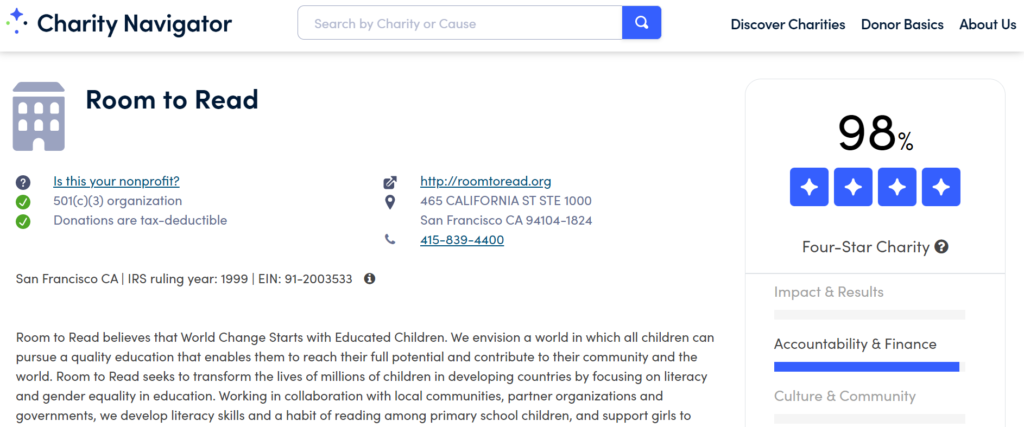

チャリティ・ナビゲーターが評価するNPO団体のうち、このような評価を毎年受ける団体はわずか1%。140万のNPO団体が活動するアメリカにおいて、極めて優れた運営をしていることを示しています。

チャリティ・ナビゲーターが評価するNPO団体のうち、このような評価を毎年受ける団体はわずか1%。140万のNPO団体が活動するアメリカにおいて、極めて優れた運営をしていることを示しています。